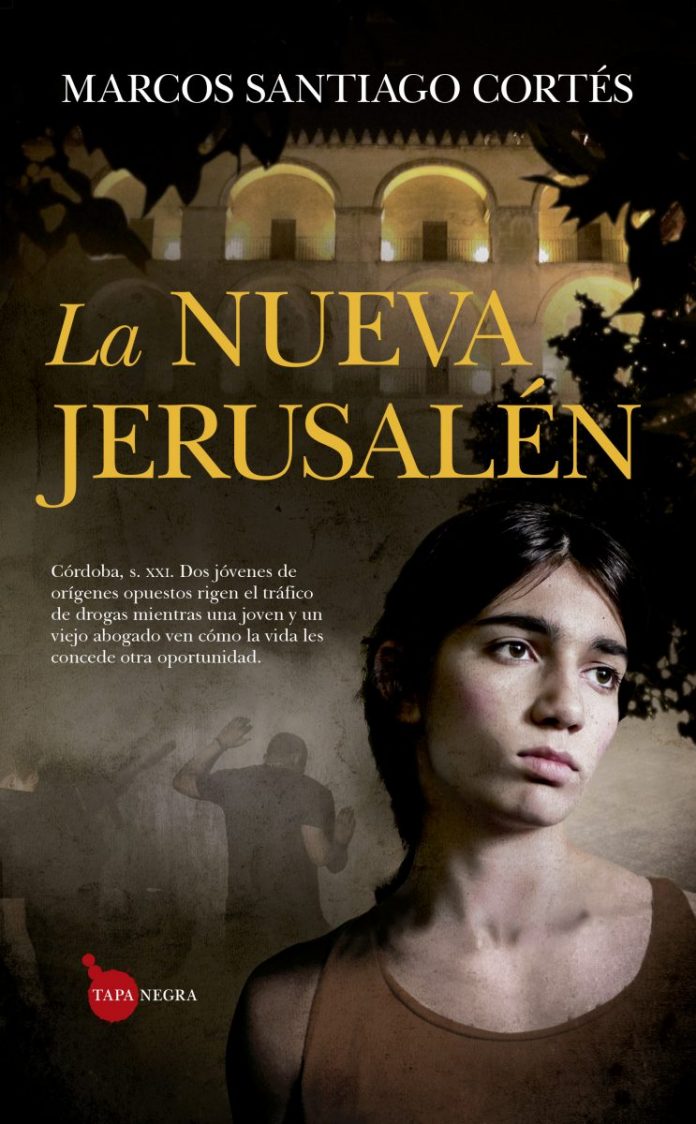

El abogado cordobés Marcos Santiago Cortés publica su última

novela La nueva Jerusalén, (Almuzara, 2019). Una obra ambientada en la Córdoba

de principios del siglo XXI, que relata todo lo que esconde la delincuencia del

tráfico de drogas entre los más jóvenes.

Se trata de una ficción inspirada en la realidad, que se

apoya en la experiencia profesional de este letrado especializado en delitos

contra la seguridad colectiva. Su trayectoria literaria, incluye títulos como:

Amor de Olivo (2013); Rivera de Primo (2015) y Gitanófilo (2018).

Colaborador de la Fundación Secretariado Gitano, aboga por

una sociedad más informada en la que se consiga suprimir la imagen

estereotipada que existe todavía de la etnia gitana. “Para la sociedad, en

general, todos los gitanos tenemos algo de delincuentes. No nos conocen”,

señala tajante el autor.

¿Cómo surgió la idea de escribir su última novela? ¿Los

casos jurídicos le sirve de fuente de inspiración?

La idea surgió en el AVE cuando abrí el ordenador y vi el

escrito de acusación de la Fiscalía contra un chico que en el fondo era buena

persona, pero que no tuvo a nadie que le diera un buen consejo. La delincuencia

de tráfico de drogas a pequeña escala, en el nivel popular o familiar, no tenía

reproche ético alguno en aquel entorno marginal, y así, era imposible la

recuperación social. El desarrollo de la

abogacía penalista es mi inspiración porque te muestra en primera persona que,

en la comisión de un delito, todos sufren; también el delincuente y también el

abogado. Yo he sufrido mucho llevando casos penales, viendo tantas situaciones

trágicas en barrio excluidos. Esta novela era una necesidad para redimirme, en

el sentido de que espero que su lectura contribuya a la reinserción de muchos

jóvenes.

En su obra, ¿Córdoba es La nueva Jerusalén?

La Nueva Jerusalén es la esperanza y la fe divina de la

protagonista para que surja una ciudad donde no existan mujeres maltratadas.

En Amor de olivo realizaba una dura crítica al machismo

existente en el siglo XX. ¿Hemos avanzado en esa materia?

Sí, pero estamos en la batalla más dura. A partir de 1989,

con la Ley integral contra la Violencia de Género, se empezó a combatir el

machismo, no solo con la educación. Se entendió que para parar y hacer

retroceder un afianzado modo social machista, la educación no era un arma

suficientemente poderosa. Y, entonces, se acudió al derecho penal para que

cualquier conducta vejatoria contra la mujer, traspasara los principios de

intervención mínima del Derecho Penal y diera licencia a toda la maquinaria del

penalismo para acudir prestos al auxilio de la buena educación. Así que estamos

en plena batalla porque el hombre maltratador, no está acostumbrado a que la

mujer le haga frente como está haciendo. Podríamos decir sin frivolidad que las

mujeres asesinadas son mártires para conseguir la igualdad real entre mujeres y

hombres. Desgraciadamente estas muertes contribuirán en la victoria final de la

justicia.

¿Ante qué desafíos se expone la igualdad de género en el

pueblo gitano?

Tengo que decir que sobre este tema existe todavía una

fuerte desinformación. El machismo no tiene color, ni raza, ni etnia. Solo hay

dos partes: hombres maltratadores y mujeres maltratadas. Los gitanos tenemos

ventaja porque la desigualdad laboral, en nuestro caso, nunca existió. Las

mujeres gitanas, en líneas generales, siempre trabajaron saliendo a la calle a

vender. Lo que ocurre es que la mayoría de los “payos” no tienen memoria

histórica gitana porque nunca se interesaron; pero yo sí la tengo y le puedo

decir que las mujeres gitanas siempre manejaron la economía y eso da mucha

independencia. No obstante, no quiero dar una imagen benévola o suavizada, hay

mucho trabajo porque con la extinción de nuestros antiguos oficios, las mujeres

ya no trabajan y el fracaso escolar, especialmente el paso de primaria a

secundaria, está obligando a la mujer a volver a las tareas del hogar y eso

redunda en la desigualdad.

Con Gitanófilo realiza un profundo homenaje al colectivo

gitano, analizando sus principales señas de identidad. ¿Considera que la

sociedad actual sigue teniendo una imagen estereotipada de esta etnia?

Totalmente. Para la sociedad, en general, todos los gitanos

tenemos algo de delincuentes. No nos conocen. En cambio, si saben de alguno que

tiene cultura media y trabajo normal, lo consideran una excepción que confirma

la regla, y eso no es así. Es más, en la presentación de mis libros, salió a la

palestra demasiado mi condición gitana; por eso publiqué Gitanófilo, para

entender que ese sí era el momento de hablar de gitanos y no en los demás

casos. Yo sé que muchos lo hacían por agradarme, pero otros, por puro morbo e

incluso espectáculo, como si el acto fuese un circo. Ahora bien, conmigo no

hacía falta “gitanizar” nada, pues considero que eso debe ser algo más natural

y mucho menos insistente. La evidencia no precisa ser demostrada y, cuando se

intenta, lo único que se consigue es complicar la convicción, además de perder

el tiempo para otras cosas. Es como, salvando las distancias, si a Cristo le

preguntáramos si se considera cristiano.

Por su experiencia, ¿la realidad puede llegar a superar a

la ficción? ¿Cómo contribuye su formación de abogado a las historias que

escribe?

La ficción no sorprende nunca porque de una película te

esperas todas las mentiras del mundo, como que un burro salga volando. Lo que

sorprende es el desconcierto real. La realidad gana a la ficción por goleada.

En esta obra todo es ficticio, pero a la vez verdadero, porque no hay fantasía,

ni milagros, ni metafísica. Como es una ficción inspirada en la realidad,

podríamos decir que es una realidad paralela. Y, evidentemente, sin mi

formación de abogado y sin el ejercicio real de la profesión, esta obra no se

hubiera podido realizar.

En Rivera de Primo relata la historia de un pueblo

imaginario situado en el pantano de Iznájar en 1940, describiendo el “hambre

gratuita que ha pasado el pueblo andaluz”. ¿Por qué la define así?

En esta novela el protagonista tiene que adquirir la imagen

de un “señorito religioso” para no ser cuestionado en sus decisiones en pro de

la gente pobre. El pueblo pasaba hambre gratuita porque durante demasiados

siglos se resignó a no levantarse contra el sistema latifundista que favorecía

una sociedad clasista. Andalucía, hasta hace poco, ha sido como un país

latioamericano. Se podrá decir que el clima favorecía esta economía. Pero eso

es un argumento para ignorantes.

Por su experiencia en el Turno de Oficio, ¿cómo valora

este servicio? ¿Qué imagen considera que tiene la sociedad del mismo?

El Turno de Oficio está muy desvalorado y sobre todo mal

pagado. Pero, no es menos cierto que, al estar tan poco valorado, hace más

dignos a los abogados y abogadas. No entiendo la mala imagen de la abogacía de

Oficio, pese al esfuerzo, los abogados del Turno de Oficio solo encuentran

incomprensión, igual que nos ocurre a los gitanos.

¿Cómo se compagina la pluma y la toga? ¿En qué ámbito se

encuentra más cómodo?

Se compaginan haciendo novelas de tintes jurídicos como La

Nueva Jerusalén, donde he intentado que la obra sea una especie de tesis de

derecho penal callejero. Como dije en la presentación: un abogado provinciano

como yo, poco puede aportar a lo ya dicho por grandes juristas penalistas;

pero, quizá, pocos hayan escrito de términos penales que las calles conocen, y

que nadie menciona en libros de texto. Como por ejemplo “comerse el marrón”. No

me siento cómodo en ninguno, porque no los domino del todo, pero estoy

ilusionado por seguir aprendiendo en ambos por igual.

¿Tiene nuevos proyectos literarios en el tintero?

Sí, acabo de empezar otro, ya tengo el primer capítulo. No

tiene nada que ver con los anteriores. Mis mayores siempre me enseñaron que no

hablara de un proyecto antes de terminarlo, que trae mala suerte y final la

cosa se tuerce.