María Sierra (Sevilla, 1964) acaba de publicar un libro capital. El Holocausto gitano (Arzalia Ediciones, 2020) es un relato exhaustivo no solo de lo que les ocurrió a los romaníes en los campos de concentración de la Alemania nazi sino una fotografía detallada del periodo de entreguerras y de las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar los gitanos para ver reconocida su condición de víctimas una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.

Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, ha trabajado durante años en este ensayo imprescindible para entender el alcance de un genocidio estudiado y documentado, pero poco difundido, al contrario de lo que ha pasado con el Holocausto judío. A través del estudio minucioso de la documentación disponible y los archivos, la historiadora explica al detalle las leyes antigitanas en las cuales se amparó el acorralamiento y el asesinato de medio millón de gitanos durante la época nazi. Reivindica la memoria de aquellos gitanos y gitanas que perdieron la vida en los campos de concentración a través de la literatura memoralística y el testimonio de aquellos que sobrevivieron para contarlo. El decreto de Auschwitz para combatir “la plaga gitana”, las actuaciones preventivas, la separación de las familias o los experimentos científicos que se hicieron con los romaníes de diferentes partes de Europa.

A partir de 1941 no solo hubo un aumento exponencial de las deportaciones, sino que además también se intensificaron los experimentos y se dio divulgación a teorías supuestamente científicas que alentaban el odio conta los gitanos aludiendo a su “condición biológica para la criminalidad y no adaptación”. Nombres como Robert Ritter o Eva Justin, responsables de parte de esas teorías funestas, aparecen más que los del propio Hitler o Himmler.

El tercer capítulo quizá sea uno de los más interesantes del libro. En las páginas centrales se explica cómo los gitanos europeos callaron durante demasiado tiempo por miedo a las represalias y como ni las administraciones posteriores a 1945 ni la sociedad civil exigieron responsabilidades a quiénes habían perpetrado la persecución de la minoría romaní. “A los gitanos se les denegó de manera sistemática y durante mucho tiempo el reconocimiento de víctimas, argumentando que su persecución no había sido motivada por temas raciales, se amparaba ante ‘la lucha preventiva contra el crimen’”, se puede leer en una de sus páginas. Prosigue Sierra: “(…) lo tardío del reconocimiento oficial del Holocausto romaní en Alemania significa que muchas de las víctimas habían fallecido sin tener ocasión de conocer reparación”.

La prolongación de la discriminación de los gitanos de manera legal en Europa se ve hasta la década de los setenta. Solo hace falta en trasladarse a República Checa, país que permitió la esterilización de las mujeres gitanas hasta bien entrados los setenta. De hecho, después de 1945, Alemania mantuvo los ficheros criminales del nazismo sobre los gitanos alemanes. La falta de financiación para la investigación de los crímenes, la falta de divulgación y la percepción generalizada de que fueron víctimas de segunda son algunos de los temas que también se abordan en el libro de María Sierra, que tras años de investigación consigue crear un relato redondo e imprescindible para entender el pasado y el presente de las comunidades romaníes en Europa.

¿Qué le impulsa a escribir este libro?

Esa es la gran pregunta que yo misma me he hecho varias veces y ahora lo veo más claro que al principio. He escrito este libro por varios motivos, todos ellos relacionados. En primer lugar, porque se trata de un tema muy importante. Cuando hablo con mis alumnos, siempre les recuerdo: ‘si tenéis que elegir un tema para un trabajo de investigación, elegid un tema con sustancialidad, un tema relevante’. Este es un tema muy importante, porque hablamos de una época en la que la agresividad rozó la locura, el Holocausto fue una acción extrema que afectó a la vida de millones de personas. Y no hago solo referencia a las víctimas directas, sino a una red más amplia. Y por este motivo, es un tema relevante. En segundo lugar, el Holocausto gitano, y eso no es cuestionable, es un tema poco conocido y poco difundido.

Eso lo comenta en el libro: hay investigación, pero poca divulgación.

Hay investigación, sí, pero es incomparable con la documentación que hay acerca de otros aspectos del Holocausto. Lo que me parece significativo es que haya poca transmisión de la investigación; lo que yo llamo: conocimiento público, que es aquello que la sociedad manejamos como ‘una cosa nuestra’. Sobre el Holocausto judío, la mayoría de la sociedad tenemos un conocimiento interiorizado: hay literatura, películas y otros productos culturales de masas que han hecho popular la investigación de los archivos. Eso no se producen en el caso del Holocausto gitano: hay investigación, pero no se ha transferido al público. Hay pocos productos culturales, como exposiciones, y no hay muchas deficiencias en la enseñanza. Hay, por otra parte, una gran ausencia de referencias que no aparecen en los manuales de historia. Esa falta de transmisión de conocimiento es muy significativa porque refleja la pervivencia de una visión que minusvalora el sufrimiento del pueblo romaní en su momento. Manifiesta, además, la persistencia de un racismo profundo en las sociedades europeas.

En todos los países. Resulta insoportable.

Y ese es, precisamente, el tercer motivo por el cual he escrito este libro. El Holocausto romaní parece un fenómeno del pasado, pero en sus fundamentos culturales aprecio líneas de continuidad. A lo largo de estos años, no han desaparecido. Aprecio una estigmatización y la continuación de los estereotipos negativos que estuvieron vigentes durante la época de entreguerras. Los historiadores e historiadoras tenemos que ser muy cautos, porque apreciar las líneas de continuidad en las actitudes y percepciones nos ayuda a advertir hacia el presente y el futuro.

¿A qué te refieres?

Aún es frecuente la asociación entre delincuencia y modo de vida gitano. Es necesario que la sociedad sepa hasta donde puede llegar el ataque de un colectivo a causa de un estereotipo.

Mencionas en el libro algo muy interesante: se ha hablado muy poco de las confiscaciones a gitanos de clase media. Tierras y otros bienes que se les expoliaron. Nunca ha habido una compensación por ello.

Territorialmente, hubo confiscación de propiedades, pero no hay un estudio amplio que haya abordado este tema de manera global. Los indicios dan para pensar que hubo un expolio importante de propiedades de familias sinti y romaníes en toda Europa. Habría que contraponer realidades y hablar de los gitanos como propietarios. Es el caso de la familia de Philomena Franz, por ejemplo. Ellos eran gitanos seminómadas, cuando terminaban la temporada, tenían su casa. Esa riqueza patrimonial fue expoliada.

A lo largo de tu estudio también mencionas que, en un primer momento, la comunidad gitana fue tratada como espías, por su condición de nómada.

Es una de las grandes paradojas, y eso se da incluso antes de la irrupción del nazismo. Teóricamente, las políticas de finales del siglo XIX se aplicaron a los gitanos de toda Europa: se pretendía que se incorporasen a la sociedad a través de la asimilación, pero luego se adoptaban decenas de decretos que no les permitían asentarse en los territorios. Eso provocaba desarraigo. Los gobiernos creaban una criminalidad donde no la había.

Me ha llamado la atención la pretendida ‘reserva gitana de Himmler’. Según Himmler, “el origen indio de los romaníes los convertía en portadores remotos pero directos de la ‘arianidad’, y, por lo tanto, en un objeto de estudio y quizás de protección por parte del nazismo. Hitler desbarató sus planes. Resulta descabellado

Esto se conoce muy poco. Ni siquiera yo, que soy historiadora, lo sabía antes de empezar a documentarme para la escritura del libro. Ese episodio del nazismo está muy poco trabajado. Himmler puso en marcha el proyecto, pero nunca se llegó a desarrollar; de hecho, apenas hay estudios, pero tenemos lo suficiente como para saber que en esta megalomanía de la raza aria se podían incluir incoherencias de este tipo.

Mencionas mucho en el libro a Robert Ritter, a Eva Justin y a Mengele, científicos que contribuyeron de manera definitiva y sustancial a la exterminación con argumentos biológicos. “Había que exterminar a los gitanos porque llevaban impreso en su ADN la criminalidad y la vagancia”. Salen más que el propio Hitler, Himmler, Goebbels o Eichmann.

El papel de la comunidad científica me parece muy importante. En el estudio insisto mucho en ellos porque estas personas se encargaron de concretar los argumentos científicos para que las instituciones policiales tuvieran un objetivo claro: exterminar a los gitanos, a los judíos y a otros colectivos. Es importante destacar y llama la atención que muchos de estos responsables se mantuvieron en puestos públicos después de 1945. Hay un conjunto de funcionarios policiales a los que los sinti se encontraron como testigos técnicos del genocidio: gente que era responsable directa de su persecución pero que nunca fueron juzgados. Ahí entra la responsabilidad de los propios sujetos, pero también de la sociedad. Los argumentos científicos tenemos que estudiarlos siempre con precaución, porque habitualmente se le da a la comunidad científica un halo de objetividad y validez que puede no existir. Eso es peligroso. Luego, todos estos científicos nazis quedaron desacreditados, pero durante mucho tiempo sus argumentos fueron creíbles para buena parte de la sociedad.

“El prejuicio tradicional contra los gitanos, reelaborado con un discurso científico que hablaba de criminalidad genética, se impuso entre la mayoría de la población. Incluso entre los no simpatizantes del nazismo”, escribes.

Exacto. En el libro hablo de la responsabilidad civil de lo que les pasó a los gitanos. Lo que mencionas es un dato impactante. En uno de los primeros estudios que se hizo sobre el genocidio romaní, se comentaba eso: es muy expresivo que las sociedades que se consideran democráticas no reconozcan los fallos internos que tienen: durante el nazismo, personas que estaban dispuestas a ayudar a los judíos no estaban dispuestas a ayudar a los gitanos. En ese sentido, siempre lo tuvieron más difícil los gitanos que los judíos. Es el discurso de: ‘si están en campos, por algo será. Es un grupo que no se va a asimilar a la sociedad’. Es un discurso que continúa dándose.

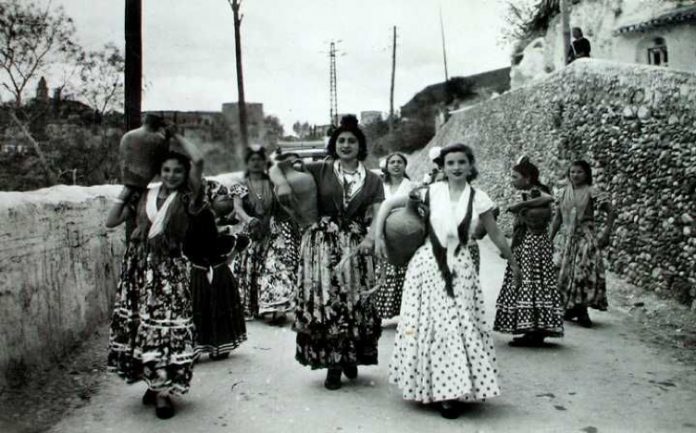

“Los estereotipos románticos del XIX están en la base de esta esquizofrenia cultural que exalta a gitanos ficticios mientras se persigue a gitanos reales”. Muy acertada, reflexión.

Sobre todo, en países como España. Lo gitano se ha incorporado a la parafernalia de la identidad y la cultura española. Esa visión romántica del gitano es algo sobre el papel. La sublimación de lo gitano no existe, y ha sido inventado por una mirada no gitana. De hecho, va de la mano de la estigmatización de los gitanos reales. Es lo que yo llamo una esquizofrenia cultural. Identitariamente, lo gitano es irrenunciable como parte de la cultura española. Forma parte de ella de manera transversal. Sin embargo, como sociedad tenemos poca capacidad para luchar contra el racismo banal.

¿Qué esperas de este libro?

Que tenga difusión. El libro es un intento de aportar algo, en un ejercicio de una tarea más amplia y extensa que tiene que tener más aportes y los recursos de los diferentes agentes culturales y sociales. En algunos países, como Alemania, si haces un recorrido por los museos, las asociaciones sinti han podido introducir aspectos sobre el genocidio romaní. Se entreve una participación el proceso de reconstrucción de la memoria. Sin embargo, creo que hay que hacer un trabajo más acumulativo y continuar insistiendo, cada uno desde el lugar desde el cual pueda aportar algo.

¿Tienes algún proyecto más entre manos, relacionado con la comunidad gitana?

Voy a intentar publicar las memorias de Philomena Franz. Tenemos lista la traducción, pero no aún no han sido publicadas. Hay que dar difusión a la lectura de memorias. La literatura memorialista te confronta con un sufrimiento particular; con el sufrimiento de una red familiar. Y esto tiene eficacia a la hora de crear conciencia. También trabajo mucho desde mi vertiente de docente: siempre introduzco el Holocausto gitano; y me suelen llamar la atención las reacciones de mis alumnos, porque muchos no saben nada. Es un universo por reconstruir.

En la parte final del libro explicas como hubo cierto “acostumbramiento” por parte de la población gitana. ¿Se acostumbraron, los gitanos, a ser maltratados?

Esto les pasó tanto a los gitanos como a los judíos. Los nazis anulaban la capacidad de reacción de los prisioneros. Algo parecido sucedió durante la posguerra, mientras se les negó cualquier tipo de reconocimiento como víctimas. Entonces, las comunidades gitanas, callaron, porque creían que no iba a servir de nada hablar. ¿Cómo se puede, además, hablar delante de las mismas personas que te han mandado a un campo de concentración?

Hay algunas fechas que fueron importantes para el reconocimiento de las víctimas del Holocausto gitano: el juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961, los procesos de Auschwitz en 1963, la publicación del artículo de Franz Calvelli Adorno en 1971 o la celebración del Primer Congreso Romaní también en el mismo año. Fueron puntos de inflexión para que la población tomara consciencia de la barbarie de las matanzas.

A finales de los setenta e inicios de los ochenta fue cuando la sociedad empezó a conocer que había habida un Holocausto paralelo al de los judíos, el Holocausto gitano, a pesar de que antes ya había habido reclamaciones tanto individuales como colectivas. Desde los años sesenta encontramos a supervivientes que alzaron la voz, pero hasta finales de los setenta no hubo capacidad social para escuchar esas voces.

Ionel Rotaru, fue una figura fundamental para la consolidación del movimiento internacional romaní, sin embargo, fue desacreditado por las instituciones.

Es un personaje que me interesa mucho. Fue cuestionado como dirigente de una asociación gitana en Francia con el argumento de que no era gitano. Era un argumento del gobierno francés pero que también tuvo eco en varis grupos gitanos. En mi opinión, tuvo la capacidad de imaginar un proyecto original para su época, a mediados de los sesenta. Reclamaba para el pueblo romaní en todo el mundo una serie de derechos.

En el libro hay un proceso de documentación exhaustivo, con muchísimo material. ¿Cómo ha priorizado los datos?

Hay que imaginar el proceso como un acordeón. He recogido la información durante varios años y mi prioridad era escribir un libro que fuese comprensible. Para ello fue fundamental concebir la estructura, que me limitó, en el buen sentido de la palabra. El resumen es la clave en la transmisión de conocimientos.

Esta es una pregunta delicada. ¿Crees que la comunidad judía hubiese podido hacer más por el reconocimiento del Holocausto gitano?

Sí. Las entidades judías hubiesen podido hacer más. Hay que reconocer que los primeros investigadores del Holocausto judío dieron a conocer algunos documentos sobre el Holocausto gitano, pero también es cierto que institucionalmente o por parte de otros investigadores no se ha querido poner al mismo nivel el sufrimiento judío con el sufrimiento gitano. Es como si reconocer el sufrimiento romaní menoscabase el sufrimiento de la comunidad judía. En términos proporcionales, la destrucción del pueblo romaní fue mayor que la del pueblo judío en Europa. Ha habido cierto desinterés en poner ambos Holocaustos en términos de igualdad. También es verdad que algunas asociaciones gitanas no han querido ponerlo al mismo nivel porque han querido resaltar la especificidad del Holocausto gitano. Se debería estudiar de manera que uno iluminase al otro, se aportasen. Pero sí, ha habido cierta resistencia a aceptar que el sufrimiento del pueblo gitano era comparable al del judío.

A mediados de marzo, cuando la crisis sanitaria actual empezó a golpearnos, vimos muchísimo racismo en el brote en Santoña. Allí un colectivo gitano se contagió y el racismo reflotó. Se vio de manera muy clara en cómo trataron el tema los medios de comunicación. También se ha demostrado que cuando llega una crisis, los estereotipos y la xenofobia salen a flote.

Mi ámbito de estudio es la época de entreguerras. En aquel entonces hubo una crisis económica brutal, y por supuesto, estaba detrás de las fobias sociales. Estamos hablando de miedos sociales que se construyen en determinados momentos históricos y contextos: se construyen enemigos para buscar responsabilidades. Y normalmente, esos enemigos, son los que son diferentes a la sociedad mayoritaria, ‘el otro’. Este mecanismo social viene dado desde dentro y desde fuera de la sociedad. Hay grupos e instituciones que a lo largo de la historia han tenido la capacidad de buscar chivos expiatorios, que siempre han sido los colectivos más vulnerables. Ese mecanismo ha funcionado y continuará funcionando, porque estos colectivos han sido expropiados del derecho a definir su propia imagen. Desde hace décadas muchas asociaciones romaníes intentan construir otro tipo de imaginario, pero es una tarea difícil y lenta, y tiene que luchar en contra de siglos de acumulación de imágenes negativas.

Tengo que terminar esta entrevista preguntándote sobre la actualidad política. El auge de la externa derecha en Europa y el resto del mundo atemoriza, sobre todo a las minorías. Es poco probable que pase lo que pasó durante el nazismo, pero se oyen ecos de aquellos discursos.

Es ciertamente terrible. El resurgir de la extrema derecha, los ultranacionalismos, el racismo y la xenofobia llegan en un momento histórico en el que los gitanos aún no habían podido superar el racismo clásico originado durante los siglos XIX y XX. El racismo institucionalizado es algo muy complicado de desmontar, pero parecía que las instituciones estaban dispuestas a considerar que había habido racismo contra los gitanos y que había que fomentar unas políticas de igualdad. Cuando esto parecía que podía suceder, llega esta segunda ola. La situación me parece preocupante. El racismo antigitano es el más arraigado de todos los racismos en el pensamiento occidental. Aún no se había desarraigado cuando ha empezado una nueva ola de control de fronteras, cuestionamiento de los derechos fundamentales etc. Obviamente eso no solo afecta a la comunidad gitana. Habrá que luchar para no dejar que pase y continuar luchando contra el racismo.